明治・妖モダン

(朝日文庫) 文庫

2017/7/7

畠中 恵

![]() しゃばけ 畠中 恵

しゃばけ 畠中 恵

![]() まんまのこと 畠中 恵

まんまのこと 畠中 恵

![]() アイスクリン強し 畠中 恵

アイスクリン強し 畠中 恵

![]() 明治・金色キタン 畠中 恵

明治・金色キタン 畠中 恵

第一話 煉瓦街の雨

明治時代

銀座の煉瓦街

-

1872年(明治5年)2月、皇居和田倉門付近から出火し、銀座、築地一帯の約95ヘクタールを焼く大火が起こった。当時の鉄道の起点で、東京の表玄関である新橋に近いこともあり、政府は西洋流の不燃都市の建設を目指した。同年3月には東京府により、焼失地域は道路を広げ、煉瓦家屋で再建するので、新築を差し控えるよう布告が出された。東京府は3月22日に、地券を発行して全焼失地域を買収し、区画整理を行った後、旧地主に旧値段で払い下げることを布告。地券を発行したが、土地評価の問題のため、買収は順調には進行しなかった。

事業は大蔵省の監督下で東京府が進める予定であったが、府知事由利公正が途中から岩倉使節団に加わることになったこともあり、大蔵省建設局(中心は大蔵卿代理の井上馨)を中心に進めることになった。建設方法は官営(大蔵省建設局が直営施工で建築し、希望者に払い下げる。また、建築主が費用を負担し、建設局に設計施工を依頼するケースもあった。)で、設計はお雇い外国人のウォートルスが担当した。また、自営(民間が自費で建てる)も認められた。

同年8月から着工し、1873年(明治6年)のうちには拡幅された大通り沿いに洋風2階建の街並みが出来上がった。ロンドンのリージェント・ストリートがモデルになったと言われている。

府は完成した第1次工事に関して建物の払い下げを開始したが、市民には金額が大きく、申込みは少なかった。このため、納入に猶予を認めることとしたが、この結果、建設資金の回収が不可能となった。第1次工事から除外された地域では煉瓦街は建築されず、道路と堀割等の工事に限定されることとなった。しかし、それも住民の反対に遭い、木挽町より東の工事は放棄された。最終的に1877年(明治10年)までかかって煉瓦街の計画は完了したとされた。

煉瓦街と言っても外壁は漆喰などで仕上げられたものが大部分で、赤煉瓦の街並みだった訳ではない。また、1階が煉瓦造、2階が木造という建物もあった。

- “騙しの伊勢”

- 巡査

- 士族の出

滝(たき)の旦那

- 巡査

- 原田の同僚

- どこぞの殿様の御落胤のような風貌

- 東京出身、古いだけが自慢の家

長太(ちょうた)

- 16歳

- 滝に捕獲されたかっぱらいの少年

銀座4丁目 巡査派出所

銀座4丁目

http://2:明治期の銀座 ~ 銀座・京橋 | このまちアーカイブス | 不動産購入・不動産売却なら三井住友トラスト不動産 (smtrc.jp)

https://sakamichi.tokyo/?p=14830

朝野新聞社

あの人と行く、なるほど江戸博 Vol.2:山田五郎(やまだ ごろう)

東京名所銀座通朝野新聞社盛大之真図(とうきょうめいしょぎんざどおりちょうやしんぶんしゃせいだいのしんず)

- ?

江戸時代から20年後

明治5年の大火

- 銀座大火(ぎんざたいか)は、1872年(明治5年)に東京で発生した大火災である。折からの強風にあおられ東京の中心地丸の内、銀座、築地一帯が焼失した。これをきっかけに、明治新政府は銀座を耐火構造の西洋風の街路へと改造することとなった。

- 1872年4月3日(旧暦では明治5年2月26日)、和田倉門内旧会津藩邸から出火、銀座の御堀端から築地までの950,400平方メートル(41町、4,879戸)を焼失した。焼死8人、負傷者60人、焼失戸数4874戸という記録が残る

- 経過

未半刻(午後3時頃)、和田倉門内兵部省添屋敷(旧会津藩中屋敷、現皇居外苑3)より出火、西北の風に煽られて馬場先濠を越えて八代洲河岸大蔵省紙幣寮へ飛火、織田信敏邸(旧天童藩織田家上屋敷、現丸の内2-5)、司法省(旧西尾藩大給松平家上屋敷、旧東京中央郵便局、同2-7)、山内豊誠邸(旧高知藩山内家上屋敷、現東京国際フォーラム、同3-5)など、一部省庁として使用されていた丸の内の旧武家地を縦断した。

火勢は外濠(現外堀通り)を越えて現在の銀座西北端に当たる京橋南紺屋町に飛火、西紺屋町、南紺屋町、弓町、新肴町、鎗屋町、弥左衛門町、南鍋町一・二丁目、滝山町、元数寄屋町一~四丁目、銀座一~四丁目、尾張町新地・一・二丁目、三十間堀一~三丁目、三十間堀川を越えて大富町、新富町五~七丁目、松村町・木挽町一~五丁目、釆女町、松村町を焼き、現在の銀座一~六丁目大部分が焼失した。

京橋の町人地を一通り焼いた後は再び東隣の旧武家地に侵入、伊達宗徳邸(旧宇和島藩伊達家上屋敷)、亀井茲監邸(旧備中松山藩板倉家中屋敷)、西尾忠篤邸(旧横須賀藩西尾家中屋敷)などを焼いて築地川(現首都高速都心環状線)を越え、開墾会社・牛馬会社など新興会社が拠点としていた現築地一~三丁目を横断、築地本願寺に到達した。

再度築地川(現築地川公園等)を越えて町人地に侵入、南飯田町、柳原町、南本郷町、南小田原町一~三丁目、築地ホテル館(現築地市場勝どき門駐車場、築地6-20)と現在の築地六・七丁目を焼失させ、夜亥の刻(午後10時頃)鎮火した。

- 明治政府は、東京府知事由利公正の主導での都市改造に着手、お雇い外国人トーマス・ウォートルスの設計で西欧風近代都市の建設を目指した。

貧民窟(ひんみんくつ)

銀座3丁目・牛鍋屋「百木屋(ももきや)」

百木賢一(ももきけんいち)

- 牛鍋屋「百木屋(ももきや)」の主

- 呼び名 百賢(ももけん)

- 大男

百木みなも

- 百木賢一の妹

- 女学生

お高(たか)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 三味線の師匠

- 近所に住む色っぽい後家

赤手(あかて)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 煙草を商う

- 笑みを絶やさない粋な男

- みなも目当て

下谷(しもや)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 40に手が届いた男

- みなも目当て

- 銀座で待合茶屋をもっている

- 貧民窟の残飯売りで身を建てた

- 胡散臭い

木島(きじま)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 大男

- 下谷(しもや)の用心棒

- 気が短い

-

鎌鼬(かまいたち)は、日本に伝えられる妖怪、もしくはそれが起こすとされた怪異である。つむじ風に乗って現われて人を切りつける。これに出遭った人は刃物で切られたような鋭い傷を受けるが、痛みはなく、傷からは血も出ないともされる。

別物であるが風を媒介とする点から江戸時代の書物では中国の窮奇(きゅうき)と同一視されており、窮奇の訓読みとして「かまいたち」が採用されていた。

- 由来 「かまいたち」という語は「構え太刀」(かまえたち)の訛りであるとも考えられている。「いたち」という語から江戸時代中期以後、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』など(図を参照)に見られるように鎌のような爪をもったイタチの姿をした妖怪として絵画にも描かれるようになり、今日に定着している。

- 鎌鼬の伝承

人を切って傷つけると考えられた風は、中部・近畿地方など全国に伝えられており、特に雪深い地方にその言い伝えが多い。各地に伝承されるかまいたちは、現象自体は同じだが正体についても説明は一様ではなく、また、つむじ風そのものを「かまいたち」と呼ぶ地方も数多くある。東北地方ではかまいたちによる傷を負った際には、古い暦を黒焼きにして傷口につけると治るともいわれた。

和歌山県では、路上で誤って転倒するなどして傷を負ったとき、その傷口が鎌で切ったような形状をしていた場合、かまいたちのしわざであるとされていた。奈良県吉野郡地方では、かまいたちに噛まれると人は転倒してしまい傷口が開くが血は出ないという。かまいたちは人間の目に見えないとされており、形は定かではない。

-

悪神による かまいたち

信越地方では、かまいたちは悪神の仕業であるといい、暦(こよみ)を踏んだりするとこの災いに会うという俗信がある。越後のかまいたちは、越後七不思議の一つにも数えられている(異同もあり、七不思議に含まれない場合もある)。また、飛騨の丹生川流域でも神によるものと考えられており、その悪神は3人連れで、最初の神が人を倒し、次の神が刃物で切り、三番目の神が薬をつけていくため出血がなく、また痛まないのだと言われていた

-

飯綱による かまいたち

愛知県東部では飯綱(いづな)とも呼ばれ、かつて飯綱使いが弟子に飯綱の封じ方を教えなかったため、逃げた飯綱が生き血を吸うために旋風に乗って人を襲うのだという。かまいたちによる傷で出血がないのは、血を吸われたためともいう。

-

野鎌

高知県などではかまいたちのような現象は「野鎌(のがま)に切られる」と呼ばれる。野鎌は葬式の際に墓場で使われたまま放置された草切り鎌がなる妖怪だとされている。徳島県祖谷地方では、葬式の穴堀などに使った鎌や鍬は墓場に7日間置いてから持って帰らないと野鎌に化けるといい、野鎌に遭った際には「仏の左の下のおみあしの下の、くろたけの刈り株なり、痛うはなかれ、はやくろうたが、生え来さる」と呪文を唱えるという。

-

その他

新潟県三島郡片貝町では鎌切坂(かまきりざか 蟷螂坂とも書かれる)という坂道で転ぶと鎌で切ったような傷ができ黒い血が流れて苦しむという。かつてそこに住んでいた巨大なカマキリが大雪で圧死して以来、そのようなことが起こるようになった、と伝えられている。

偽書とされる『上記(ウエツフミ)』という文書には、その起源が豊国文字で書かれている。 弥生時代の第38代ウガヤフキアエズの命の御世に、新潟県の頚城辺りにロシア人が来襲し、日向軍に成敗されたが、このときに起きた怪現象を「鎌柄太刀(かまえたち)」と呼んだ。 この怪現象とは、地震のあと、地面から稲光りする鎌と太刀のようなものが噴出して、ロシア人の大軍を切り殺したものである。 当時から「大神のお陰であろう」ということで原因は不明であったが、日向軍に犠牲者は出なかった。 この怪現象にちなんで、「(ロシア人の首を切ったので)頚城という」とある。( 『上記』宗像本第31綴第25章)

神奈川県では鎌風(かまかぜ)、静岡県では悪禅師の風(あくぜんじのかぜ)と呼ばれる。

西国では風鎌(かざかま)といって人の肌を削ぐものだといい、削がれたばかりのときには痛みがないが、しばらくしてから耐え難い痛みと出血を生じ、古い暦を懐に入れるとこれを防ぐことができるという。

また野外ではなく屋内での体験談もあり、江戸の四谷で便所で用を足そうとした女性や、牛込で下駄を履こうとしていた男性がかまいたちに遭った話もある。青梅では、ある女が恋人を別の女に奪われ、怨みをこめて自分の髪を切ったところ、その髪がかまいたちとなって恋敵の首をばっさり切り落としたという話がある

小股の切れ上がった

-

※洒落本・後編風俗通(1775)「其容首筋少ぬき出、胴短く裾長に、腰細く小脵(コマタ)切れ上り、背は少こごみめにて、腰より末は反りたる」

小股とはどこか

-

「小股」が躰のどの部分をさすのか、何をさすのかには諸説あります。

①うなじ②切れ長な目

③股の付近

④脛(すね)から、膝頭までの部分

⑤足首のアキレス腱の部分

⑥足の親指と人差し指の間

江戸のころも現在も女性の好みは人それぞれです。女性に一番魅力を感じるところも人それぞれで、「小股」には多くの解釈があるようです。

羅宇屋(らうや)

- 〈らう〉は煙管(きせる)の火皿と吸口の間をつなぐ竹管で,インドシナ半島のラオス産黒斑竹を用いたのがこの名の起こりという。江戸時代に喫煙が流行するとともに,三都などで〈らう〉のすげかえを行う羅宇屋が生まれた

-

[名](スル)《「だいげん」とも》

1 物事を誇張していうこと。えらぶって大きいことを言うこと。また、その言葉。高言。「大言 を吐く」

2 りっぱな言葉。堂々とした言葉。

京橋警察署

みなもの妹

濡女(ぬれおんな)

赤手(あかて)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 煙草を商う

- 笑みを絶やさない粋な男

- みなも目当て

- 巡査

- 士族の出

- シウクリームが好き

- 舶来品が嫌い

滝(たき)の旦那

- 巡査

- 原田の同僚

- どこぞの殿様の御落胤のような風貌

- 東京出身、古いだけが自慢の家

おきめちゃん

- 赤手が見つけた迷子

- ダイヤモンドを5つもっていた

- 器量よし

- 急に成長する

百木屋

- 牛鍋屋

百賢(ももけん)

みずは

- 百賢の妹

- 行方不明のみなもの妹

丸加根(まるかね)

- おきめの父親と名のる男

- 深川で金貸しをしている

- 大男でごつい男

鬼女(きじょ)

- 鬼女(きじょ)は、日本の伝承における女性の鬼。

-

一般には人間の女性が宿業や怨念によって鬼と化したものとされ、中でも若い女性を鬼女といい、老婆姿のものを鬼婆という。日本の古典の物語、昔話、伝説、芸能などによく見られ、有名なものには信州戸隠・鬼無里(現・長野県長野市)の紅葉伝説、鈴鹿山の鈴鹿御前がある。

安達ヶ原の鬼婆(黒塚)も名前は婆だが、鬼女とされる。また土佐国(現・高知県)の妖怪譚を綴った『土佐お化け草紙』(作者不詳)には「鬼女」と題し、身長7尺5寸(約230センチメートル)、髪の長さ4尺8寸(約150センチメートル)の鬼女が妊婦の胎児を喰らったという話があるが、これは本来福島県の発祥である安達ヶ原の鬼婆伝説が土佐に伝わり、地元の話と共に語り継がれたものである。

転じて、鬼のように心の酷い女性も鬼女と呼称される

第三話 妖新聞

- 巡査

- 士族の出

- シウクリームが好き

- 舶来品が嫌い

滝(たき)の旦那

- 巡査

- 原田の同僚

- どこぞの殿様の御落胤のような風貌

- 東京出身、古いだけが自慢の家

百木屋

- 牛鍋屋

ちろり

-

酒を燗(かん)するための容器で、酒器の一種。注(つ)ぎ口、取っ手のついた筒形で、下方がやや細くなっている。銀、銅、黄銅、錫(すず)などの金属でつくられているが、一般には錫製が多い。容量は0.18リットル(一合)内外入るものが普通である。酒をちろりに入れて、湯で燗をする。ちろりの語源は不明だが、中国に、ちろりに似た酒器があるところから、中国から渡来したと考えられている。江戸時代によく使用されたが、現在も小料理屋などで用いているところもある。

熱燗が美味しい!錫の酒器【能作ちろり】 | 【送料無料】おしゃれな伝統工芸品の通販 日本デザインストア |日本デザインストア【送料無料】

原田靖子(はらだやすこ)

- 原田の妻

- 上司の仲立ちで妻を迎えた

- 来年には初めての子が産まれる

お高(たか)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 三味線の師匠

- 近所に住む色っぽい後家

赤手(あかて)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 煙草を商う

- 笑みを絶やさない粋な男

- みなも目当て

- 若い

みずは

- 百賢の妹

- 行方不明のみなもの妹

- 女学生

百木賢一(ももきけんいち)

- 牛鍋屋「百木屋(ももきや)」の主

- 呼び名 百賢(ももけん)

- 大男

高良田(たからだ)

- 多報(たほう)新聞に勤めている

- 三十路に見える男

妖絡みの記事

芝区の愛宕山(あたごやま)

-

愛宕山は自然形成によって成立したものであると地質学的に立証されているが、周辺の低地との兼ね合いから形成のメカニズムははっきりしていない。

江戸時代から愛宕山は信仰と、山頂からの江戸市街の景観の素晴らしさで有名な場所であった。『鉄道唱歌』の第1番にも「愛宕の山」と歌われている。

山上にある愛宕神社は、もとは1603年にこれから建設される江戸の防火のために徳川家康の命で祀られた神社であったが、「天下取りの神」、「勝利の神」としても知られ、各藩の者たちは地元へ祭神の分霊を持ち帰り各地で愛宕神社を祀った。桜田門外の変で井伊直弼を襲った水戸藩の浪士達もここで成功を祈願してから江戸城へ向かったとされる。

また、NHKの前身の一つである社団法人東京放送局(JOAK)は、この愛宕山に放送局を置き、1925年(大正14年)7月の本放送から1938年(昭和13年)のNHK東京放送会館への移行まで、この愛宕山から発信された。

太平洋戦争敗戦直後の1945年8月17日、降伏に反対する「尊攘同志会」の会員らが山に篭城、全国に決起を呼びかけたが失敗に終わった(愛宕山事件)。

戦後、1950年(昭和25年)2月1日からVHF3chでNHKテレビの試験放送電波を送信開始、 1952年12月5日にサービス放送を開始、 1953年2月1日に本放送が開始され1958年12月23日までNHK東京テレビの送信所として使われた。

現在は周囲に高層ビルが林立したため、かつてのような見晴らしはなくなったが、大木などによる緑の豊かさは変わらない。歴史ある曹洞宗青松寺・愛宕神社・NHK放送博物館と、それらを取り囲む超高層ビル群(例えば青松寺を挟んで建つ愛宕グリーンヒルズツインタワーや、虎ノ門・神谷町・霞が関や汐留などのビル群)が同時に存在する、現在の東京を象徴する風景を見せている。

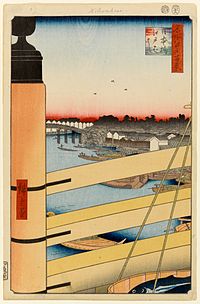

- 江戸橋(えどばし)は、東京都中央区にある、日本橋川にかかる橋である。

- 南岸の中央区日本橋と北岸の中央区日本橋本町に架かっている、都道316号昭和通りを通す橋である。江戸橋のほぼ上空には首都高速道路江戸橋ジャンクションがあり、交通の要衝にもなっている。

- 歴史

17世紀に大船町(後に本船町)と本材木町の間の日本橋川に架けられた。当初の位置は現在より下流にあり、すぐ東脇を楓川が縦貫していた。1632年(寛永9年)成立の『武州豊嶋郡江戸庄図』では写本によって江戸橋が描かれているものといないものがあり、創架年代を1631年(寛永8年)頃とする説と、次に登場する『正保年間江戸大絵図』までの間とする説がある。橋名の由来は、隣の日本橋との連想から命名されたとする説の外、都市化以前の江戸中心部が この周辺だったのではないかと推測する説がある。

橋の下は漁船や乗合の舟が集まり、南側には船宿があった他、隅田川の舟遊びのための屋形船なども停泊していた。南西側は木更津河岸と呼ばれ、江戸と上総国木更津を行き来する木更津船が発着した。南詰には明暦の大火後防火のため江戸橋広小路が設けられ、賑わった。

1875年5月に石橋に、1901年には鉄橋へ改架されている。 1927年(昭和2年)昭和通り開通に伴い現在地に架け直された。

- ワッフル

若い菓子職人

- 以前新聞社が仕事で、菓子職人と縁をつくった

- 某家のパーティー用に西洋菓子を作るときいたので、高良田はいくつか多めに作ってもらった

- 「若様」シリーズのミナこと皆川真次郎かもですね。明言されていません。

金平(かねひら)とお子

- 亡くなった死体の身元

- 京橋にある袋物屋の娘

- 16歳

大町惣兵衛(おおまちそうべえ)

- 亡くなった死体の身元

- 神田の隠居

川上重十郎(かわかみしげじゅうろう)

- 亡くなった死体の身元

- 本所で、一帯の顔役のようなことをしていた

松木実夜(まつきみや)

- 老女

- 京橋近くに一人暮らし

- 元は三味線など」を教えていた

中村太助(なかむらたすけ)

- 若い深川の職人

- 放蕩者

-

株式会社第一銀行(だいいちぎんこう)は、かつて存在した日本の銀行である。統一金融機関コードは、0001(第一勧業銀行を経て、現在はみずほ銀行が承継)。

前身の第一国立銀行(だいいちこくりつぎんこう)は、1873年(明治6年)に渋沢栄一により創設された日本最古の銀行。民間資本による民間経営の株式会社であるが、国立銀行条例により発券機能等を有していた。国立銀行条例による営業免許期間終了に伴い、1896年(明治29年)に一般銀行に改組し第一銀行となる。1943年(昭和18年)太平洋戦争戦時下の国策により三井銀行と合併し帝国銀行となるが、戦後の1948年(昭和23年)には再度分割し第一銀行として再建。1971年(昭和46年)に日本勧業銀行と合併し第一勧業銀行となるまで存続。第一勧業銀行は現在のみずほ銀行に繋がる。

日本最初の株式会社でもあり、渋沢栄一の合本主義の考え方から、東京株式取引所創設時より同市場に上場し株式を公開、戦後も東京証券取引所に上場していた。

- 二代目本店建物 1902年(明治35年)より 設計者は辰野金吾、施工は清水組。初代建物と同所に建築。外壁は石造ながら鉄棒で補強し、床は耐火構造、シャッター、消火栓等、当時最新の防災設備を備える。関東大震災でも崩壊を免れた

鎧橋

- 鎧橋(よろいばし)は東京都中央区の日本橋川に架かる橋である。左岸(北東側)は日本橋小網町、右岸上流側は日本橋兜町、同下流側は日本橋茅場町となり、東京証券取引所も近い。上空は首都高速の高架橋に覆われている

- 原田巡査が渡った鎧橋は、架け替えられる前のもの

- 永代橋(えいたいばし)は、隅田川にかかる橋。東京都道・千葉県道10号東京浦安線(永代通り)を通す。西岸は中央区新川一丁目、東岸は江東区佐賀一丁目及び同区永代一丁目。地下に東京メトロ東西線が通る。日の入りから21時まで青白くライトアップされる。国の重要文化財(建造物、2007年指定)

- 遺体で発見

第四話 覚り 覚られ

銀座3丁目・牛鍋屋「百木屋(ももきや)」

百木賢一(ももきけんいち)

- 牛鍋屋「百木屋(ももきや)」の主

- 呼び名 百賢(ももけん)

- 大男

- 巡査

- 士族の出

- 人間の方の原田は死んだ

- 鎌鼬

- 人間の方の原田には、身重の靖子という妻がいる。来年出産予定

滝(たき)の旦那

- 巡査

- 原田の同僚

- どこぞの殿様の御落胤のような風貌

- 東京出身、古いだけが自慢の家

赤手(あかて)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 煙草を商う

- 笑みを絶やさない粋な男

- みなも目当て

- 若い

お高(たか)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 三味線の師匠

- 近所に住む色っぽい後家

壮士(そうし)

- 壮士(そうし)とは、日本史上の概念では、1880年代の自由民権運動において活躍した職業的な政治活動家のこと。中国の古典「戦国策」や「史記」に登場する壮士が語源。

- 元々、士族や自作農などの子弟が、若さと行動力を武器として活動を展開したものである。壮士には血気盛んな若者の意味もある。

しかしここでは特に自由民権運動への弾圧や自由党と立憲改進党の確執が深刻化した1883年(明治16年)頃から活発化した活動家をさし、大同団結運動や三大事件建白運動、帝国議会開設と重大事件が続いた1890年(明治23年)が最盛期であった。演説会における参加者の安全確保や警察や反対党による妨害活動の阻止、さらにサクラ的な役割などに活動し、星亨や大井憲太郎、尾崎行雄なども壮士を政治活動に活用した。

壮士の中には仕込杖を携え、蓬髪高履姿で官憲や反対党に対して暴力行為に及ぶ者もおり、世論の批判を受けただけでなく、保安条例などの政府による弾圧の正当化にも利用された。一方で、川上音二郎の壮士芝居のような独創的な活動を起こす者もいた。

- 原田と滝が、百木屋に運んできた気絶した壮士の男

- 免許代言人(だいげんにん)・・・紋付羽織

- 『さとり』のこと

- 江戸時代において、庶民の民事訴訟に介入して礼金をとる公事(くじ)師があり、弊害があったので幕府はこれを禁止した。1872年(明治5)8月にフランス法の影響の下に制定された司法職務定制は民事の代言人について規定した。代言人は形式的には弁護士の前身といえるが、当時の代言人は公事師の名残(なごり)を多分に有し、士族が代言人になるのは不名誉だと考えられた。しかし法律研究会を設けて正しい代言人の養成に努力した者もいる。1876年に代言人規則が制定されて、この規則によって免許を得た者以外は代言が許されなかった。代言人の社会的地位を向上させたのは、78年に司法省付属代言人になった星亨(とおる)である。82年施行の治罪法で刑事弁護人が正式に認められた。1893年弁護士法の制定とともに、代言人の制は廃止された。

- 紋付羽織に帽子をかぶりステッキ姿

- 免許代言

- 三百代言人・・・資格なしで、安い料金(三百文)で引き受け詭弁をろうする。

さとり

-

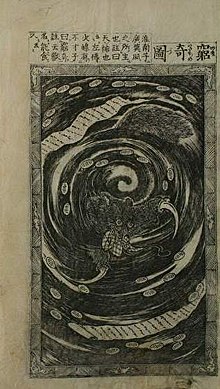

『今昔画図続百鬼』には以下のように、飛騨や美濃(後の岐阜県)の山奥に、人間の心を見透かす妖怪「覚」が住むと述べられている。

挿絵にある妖怪画は、江戸時代の類書『和漢三才図会』にある

玃 ()をモデルにしたものと見られている。「玃」は本来は中国の伝承上の動物であり、人の心を読むという伝承はないが、『和漢三才図会』では人の心を読むといわれる飛騨・美濃の妖怪「黒ん坊 ()」を挙げ「思うに、これは玃の属だろうか」と述べている。『今昔画図続百鬼』にも、「覚」が人の心を読むという記述があるが、これは「黒ん坊」の記述を引いたものと見られている。「玃」を「かく」とも読むことから、より簡単な漢字である「覚」が代字として用いられ、この「覚」が訓字で「さとり」と誤読されたことから、「玃」とは別種の「覚」という妖怪の伝承が生まれた、との解釈もある。

また、『今昔画図続百鬼』や『百怪図巻』などの妖怪画集に見られる妖怪「山彦」は玃がモデルとの説があるが、民俗学者・柳田國男は自著書『妖怪談義』において、覚が人の心を読むという昔話と、山彦が人の声を真似るという伝承を同根のものとしている。

- “騙しの伊勢” 二つ名

帝国議会 議員選挙

- 第一回衆議院選挙

柏田(かしわだ)

- 青山の依頼人で、昔からの知り合い

- 知り合いが本物の『さちり』かどうか見極めたい

長太(ちょうた)

- 16歳

- 滝に捕獲されたかっぱらいの少年

魚心あれば水心

- 《魚に水と親しむ心があれば、水もそれに応じる心がある意から》相手が好意を示せば、自分も相手に好意を示す気になる。相手の出方しだいでこちらの応じ方が決まること。水心あれば魚心。

第五話 花乃が死ぬまで

不惑(ふわく)

-

-

1 物の考え方などに迷いのないこと。

-

2 《「」為政の「」から》40歳のこと。

-

伊沢花乃(いざわはなの)

- 40歳ごろ・・・42歳

- 面差しの美しい女性

- 災難続き

滝駿之介(たきしゅんのすけ)

- 滝(たき)の旦那

- 巡査

- 原田の同僚

- どこぞの殿様の御落胤のような風貌

- 東京出身、古いだけが自慢の家

- 20歳半ば

- 神田の出で江戸っ子なので、気が短い

辰次郎(たつじろう)

- 伊沢花乃の風呂敷包みをひったくった髭面の男

- 滝巡査に手棒を投げつけられた

沽券(こけん)

-

沽券 (こけん)は、近世日本において、家屋敷の売渡しを証する書面をいう。沽券状とも。

町役人・五人組が立会いのもとで土地の売買が行われ、契約書である沽券が作成されたので、沽券は土地権利証としても機能した。契約書であるため土地の明細の他に売買代金も記載され、土地の価値を証明するものとされ、これから転じて「沽券に関わる」という慣用句が生じた。当時、火災が多発し家屋がしばしば消失したため、沽券に家屋の情報は記載されなかった。

土地を担保にする場合も、町役人・五人組が契約に立ち合い、町役人が担保物件の沽券を完済まで預かった。

売買契約書であるため町割りから一度も売買が行われていない土地には沽券が存在しない。また江戸開府にまでさかのぼる地主は「草分け地主」とよばれた。

- 巡査

- 士族の出

- 人間の方の原田は死んだ

- 鎌鼬

- 人間の方の原田には、身重の靖子という妻がいる。来年出産予定

伊沢花乃(いざわはなの)の知り合いの滝駿之介(たきしゅんのすけ)

- 江戸時代、伊沢花乃が15歳のころすきだった人

- 二親がなく、継ぐ家もなく、親戚もおらず、お金もない若者

- 蘭学塾の塾生

嘉永6年

- 浦賀に黒船来航 4隻

- 大地震

井沢(いざわ)

- 伊沢花乃の3度目の夫で20年連れ添った

銀座3丁目・牛鍋屋「百木屋(ももきや)」

- 味噌味の牛肉

百木賢一(ももきけんいち)

- 牛鍋屋「百木屋(ももきや)」の主

- 呼び名 百賢(ももけん)

- 大男

赤手(あかて)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 煙草を商う

- 笑みを絶やさない粋な男

- みなも目当て

- 若い

お高(たか)

- 「百木屋(ももきや)」の常連

- 三味線の師匠

- 近所に住む色っぽい後家

- さとり

明治20年 1887年

百木みずは

- 百賢の妹

- 行方不明のみなもの妹

- 女学生

伊沢花乃の自称親戚たち

- 辰次郎・・・伊沢花乃の2度目の亭主の末息子

遺言書

- 明治政府 民法でさだめる動き

遺言

- すでに養老令(ようろうりょう)(718)に「存日処分」として、遺言処分が認められていたが、中世においては、生前に処分状を作成し財産分けをするのが普通で、遺言処分は例外になった。封建時代には、武士階級と庶民とでは事情が異なっていた。すなわち、武士はその主たる財産を主君から封禄(ほうろく)として受けている関係で、これを自由に処分することはできなかったので、遺言は、まったく私的な財産についてわずかに行われたにすぎなかった。これに対して、庶民の間では遺言相続がむしろ原則となり、その内容も財産の分配のみにとどまらず、相続人の指定、後見人の指定にまで及んだ。これらは書置(かきおき)、譲状(ゆずりじょう)などとよばれ、普通は自筆・捺印(なついん)のうえ五人組などが加判(かはん)し、町内に寄託された。このように庶民の間で広く行われた遺言の慣行も、明治時代に入ると急速に衰え、諸外国と比べて遺言の行われることが比較的少なかった。現行民法では、遺言に関する事項は「相続編」の3分の1以上を占め(民法960条~1027条)、その内容において改正の影響がもっとも少ない部分である。

尾羽うち枯らす(おはうちからす)

- 《鷹(たか)の尾羽が傷ついてみすぼらしくなるところから》落ちぶれて、みすぼらしい姿になる。尾羽うち枯れる。「失業して―・した姿」

素封家(そほうか)

- 大金持ち。財産家。

素封(そほう)

解説

オフビート

-

オフビート (Offbeat) は、

- 音楽において、通常とははずれたところに強拍があること。

- 特に、4拍子の音楽において、2拍目と4拍目に置かれる強拍。→バックビート (音楽用語)

- 転じて、常識からはずれた人間、あるいはそのような人物を描いた作品。

- ルイジアナ州ニューオーリンズで発行されている月刊の音楽雑誌。本項で詳述する。

- 日本の競走馬→オフビート (競走馬)

- 新宿区荒木町のカレーバー→デイリースパイスアンドバーオフビート

-

オフビート(offbeat)

音楽で、通常とははずれたところに強拍があること。また、そのリズム。ジャズ演奏で特徴的に現れる