(ちくま学芸文庫) 文庫

1998/2/10

矢島 文夫

![]() アーサー王と円卓の騎士

アーサー王と円卓の騎士

![]() 永遠の王〈上〉―アーサーの書 (創元推理文庫) 文庫 – 1992/1/1 T.H. ホワイト (著), T.H. White (原著), 森下 弓子 (翻訳)

永遠の王〈上〉―アーサーの書 (創元推理文庫) 文庫 – 1992/1/1 T.H. ホワイト (著), T.H. White (原著), 森下 弓子 (翻訳)

![]() 永遠の王〈下〉―アーサーの書 (創元推理文庫) 文庫 – 1992/1/1 T.H. ホワイト (著), T.H. White (原著), 森下 弓子 (翻訳)

永遠の王〈下〉―アーサーの書 (創元推理文庫) 文庫 – 1992/1/1 T.H. ホワイト (著), T.H. White (原著), 森下 弓子 (翻訳)

![]() バビロニアの科学 (1962年) (文庫クセジュ) 文庫 – 古書, 1962/1/1 マルグリット・リュッタン (著), 矢島 文夫 (翻訳)

バビロニアの科学 (1962年) (文庫クセジュ) 文庫 – 古書, 1962/1/1 マルグリット・リュッタン (著), 矢島 文夫 (翻訳)

![]() エジプト・メソポタミア建築 (図説 世界建築史) 大型本 – 1997/6/1 シートン ロイド (著), ハンス ヴォルフガンク・ミュラー (著), Seton Lloyd (原著), Hans Wolfgang M¨uller (原著)

エジプト・メソポタミア建築 (図説 世界建築史) 大型本 – 1997/6/1 シートン ロイド (著), ハンス ヴォルフガンク・ミュラー (著), Seton Lloyd (原著), Hans Wolfgang M¨uller (原著)

![]() 失われた文字の解読 第三巻 E・ドーブルホーファー

失われた文字の解読 第三巻 E・ドーブルホーファー

![]() 聖書の考古学 4 新装版 アブラハムとその時代 単行本 – 1980/1/1 アンドレ・パロ (著), 波木居 純一 (翻訳)

聖書の考古学 4 新装版 アブラハムとその時代 単行本 – 1980/1/1 アンドレ・パロ (著), 波木居 純一 (翻訳)

![]() 歴史としての聖書 (1958年) 単行本(ソフトカバー) ウェルネル・ケラー (著), 山本 七平 (翻訳)

歴史としての聖書 (1958年) 単行本(ソフトカバー) ウェルネル・ケラー (著), 山本 七平 (翻訳)

![]() 神の汚れた手 曽野綾子

神の汚れた手 曽野綾子

![]() ギルガメシュ叙事詩 単行本 – 1996/1/30 月本 昭男

ギルガメシュ叙事詩 単行本 – 1996/1/30 月本 昭男

![]() 占星術の誕生 (オリエント選書) 単行本 – 1980/12/1 矢島文夫

占星術の誕生 (オリエント選書) 単行本 – 1980/12/1 矢島文夫

古代オリエント(こだいオリエント、Ancient Orient)とは、現在の中東地域に興っていた古代文明である。これらには、古代エジプト、古代メソポタミア(現在のイラクやシリア)、古代ペルシア(現在のイランやアフガニスタン)などが含まれており、大体の時期としてはシュメールが勃興していた紀元前4千年紀から、アレクサンドロス3世(大王)が東方遠征を行なっていた紀元前4世紀頃までが相当している。

『オデュッセイア』(古代ギリシア語イオニア方言:ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ὀδύσσεια, Odysseia, ラテン語:Odyssea)は、『イーリアス』とともに「詩人ホメーロスの作」として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩

『イーリアス』の続編作品にあたり、そのため叙事詩環の一つに数えられることもある。長編叙事詩では、古代ギリシア文学最古期にあたる。

イタケーの王である英雄オデュッセウスがトロイア戦争の勝利の後に凱旋する途中に起きた、10年間にもおよぶ漂泊が語られ[1]、オデュッセウスの息子テーレマコスが父を探す探索の旅も展開される。不在中に妃のペーネロペー(ペネロペ)に求婚した男たちに対する報復なども語られる[1]。

紀元前8世紀頃に吟遊詩人が吟唱する作品として成立し、その作者はホメーロスと伝承されるが、紀元前6世紀頃から文字に書かれるようになり、現在の24巻からなる叙事詩に編集された。この文字化の事業は、伝承ではアテーナイのペリクレースに帰せられる。

古代ギリシアにおいては、ギリシア神話と同様に『オデュッセイア』と『イーリアス』は、教養ある市民が必ず知っているべき知識のひとつとされた。なお『イーリアス』と『オデュッセイア』が同一の作者によるものか否かは長年の議論があるところであり、一部の研究者によって、後者は前者よりも遅く成立し、かつそれぞれの編纂者が異なるとの想定がなされている(詳細はホメーロス問題を参照)。

『ローランの歌』((ローランのうた)または『ロランの歌』、仏: La Chanson de Roland)は、11世紀成立の古フランス語叙事詩(武勲詩)である。

『ローランの歌』は、シャルルマーニュの甥であるローランを称える、約4000行の韻文十音綴から成る叙事詩である。ノルマンディ地方で用いられたアングロ=ノルマン方言の、古フランス語を用いて書かれている。レコンキスタの初期の戦いともいえる、シャルルマーニュ率いるフランク王国とイベリア半島のイスラム帝国の戦い(ロンスヴォーの戦い)を描いた物語である。成立年は諸説があるが、11世紀末ごろとされている。現存する最も古いものは、1170年ごろに書かれたオクスフォード写本である。写本は、オクスフォード本以外にも14世紀ごろのフランコ・プロヴァンサル語のヴェニス本、12世紀前半のドイツ語のコンラッド本など、複数のものが存在している[1]。一定でない長さのスタンザ(節)で書かれ、類韻と呼ばれる、母音だけの押韻でつながれている。この技巧的な表現を、他言語で効果的に再現するのは不可能で、現代の英語訳の翻訳者も、ほぼ一番近いと思える同義語を当てはめている[2]。

もともとは、ローランを支持するブリトン人が歌っていたといわれているが、その後メーヌに、アンジューに、ノルマンディーに広まり、国家規模で歌われるようになって行った。『シャンソン・ド・ジェスト』のように、フランスの偉大なる英雄をたたえる詩としては最初のもので、愛国歌の先駆的存在ともいえる

最古の英雄譚

宗教的な性格がない

ギルガメッシュが主人公 半神半人だが極めて人間的な感情を持つ

テーマは生命の探求

古代メソポタミア世界

シュメール人に起源を発する作品

チグリス、ユーフラテス川

アッシリア版とバビロニア版 全体で推定3600行➡約半分しか残っていない

シュメール(Sumer、シュメール語: 𒆠𒂗𒂠:Ki-en-ĝir15)(アラビア語:سومر、sūmir, スーミル もしくは sūmar, スーマル。イラク口語発音だとソーマルなどになることもある。)は、古代文明、その文明を築いた人々、またはその文明が栄えたイラク南部地方を指す歴史地理的な名称である。

現代のイラク南部、ユーフラテス川とティグリス川に挟まれた地域は現在、メソポタミアと呼ばれる。このメソポタミアの南部(現代のバグダードからペルシア湾に至る地域)はバビロニアと呼ばれ、さらにバビロニアのうち古代都市ニップル近辺よりも北側をアッカド、南側をシュメール(シュメル)と呼ぶ

概要

前5500年ごろから前3500年ごろのウバイド期の中頃からシュメール地方では灌漑農業が本格化し、続くウルク期(前3500年ごろ - 前3100年ごろ)には都市文明が発達した[3]。この都市文明を担った人々をシュメール人と呼ぶ。彼らは現代ではシュメール語と呼ばれる系統不明の言語を話し、楔形文字を発明して、アッカド人とともにメソポタミア文明の基礎を作り上げた[3]。前2900年ごろから前2350年ごろまでの初期王朝時代にはキシュ、ニップル、アダブ、シュルッパク、ウンマ、ラガシュ、ウルク、ウルのような有力な都市国家を形成した[4]。

前3000年紀後半、アッカド帝国による征服を経て、前2112年ごろにはウル第3王朝が成立した。ウル第3王朝のころから、日常の言語としてのシュメール語は次第に使用されなくなり、アッカド語などセム系の言語が優勢となっていった[5]。一般的にはウル第3王朝が滅亡した前3000年紀末ごろまでがシュメール人の時代として取り扱われる。前2000年紀には口語としてのシュメール語は完全に死語となったが、学問・宗教・文学の言語としてのシュメール語はメソポタミア文明の終焉まで継承され続けた

物語全体の主人公 ギルガメッシュ

強力な英雄で暴君

神々

ウルクの人々がギルガメッシュに怯え、天なる神々に訴える。神々はこれを聞き入れ、大地の女神アルルに何とかするように命ずる

大地の女神アルル

粘土からエンキドゥという名の猛者を造りあげ、都城から少し離れた野においた。

猛者エンキドゥ

裸で毛髪に覆われた姿で野獣のような生活をしていた

ギルガメッシュからおくられた娼婦がやってきて、彼の欲望を満たし人間らしくしてしまう。

人間らしい心に目覚めた時、仲間の野獣たちは離れ去り、エンキドゥは娼婦から食事や着衣などの作法を教わる

夢でエンキドゥが近くに来たのを見たギルガメッシュは、己の力の誇示のために大宴会にエンキドゥを招こうとするが、エンキドゥはこれを断り、会場の入口でギルガメッシュを待ちかまえる。そこで二人の力持ちの代格闘がはじまる。長時間戦い、二大英雄の友情が芽生える。

クルクの安楽な生活に満足できなかったエンキドゥと同じ気持ちだったギルガメッシュは、遠方にある杉の森へ遠征する計画を話す。

森にすむ怖ろしい森番フワワ(またはフンババ)をたおし、杉の木を切り払い、あらえる悪を国から追放しようと提案。

以前その森に行ったことのあるエンキドゥはギルガメッシュに、それは決死的な仕事であると告げる。

ギルガメッシュはエンキドゥの恐れを笑いとばし、彼の求めるのは永遠の名であると語る。

ウルクの長老に相談し、旅する者の守護神の太陽神シャマシュの認可を得る。

ウルクの武器造りたちは、ギルガメッシュとエンキドゥのために巨大な武器を作り上げた。

二人は苦労して旅をして森に着き、フワワを殺し、杉を切り倒した。

二人がウルクに帰り着いた後、愛と悦楽の女神イシュタルがギルガメッシュの英姿に魅せられ、多くの報酬を約束して誘惑しようちした。

昔の暴君とは異なるギルガメッシュは、女神の分別知らずと不貞を知っているのであざけりかえした。

激昂したイシュタルは天の神アヌに、天の牛をウルクに送りギルガメッシュとその都城を滅ぼすことを求めた。

アヌははじめ拒したが、イシュタルが冥界から死者を連れだすとおどすので、いやいやながら天の牛をウルクに送る。

多くの戦士がしんだが、ギルガメッシュとエンキドゥの英雄は力を合わせ打ち勝つ。

フワワと天の牛を殺したために、エンキドゥは神々により、近いうちに死なねばならないと宣告される。

12日間の病ののち、悲嘆にくれたギルガメッシュに見守られつつエンキドゥは息を引き取る。

エンキドゥの死にギルガメッシュは、彼のように自分もやがて同じ運命をのがれないかと、これまでの武業にまんぞくせず、永遠の命を求める。

古都シュルッパクの聖王ウトナピシュティムのみが不死を得たということをギルガメッシュは知っていた。

ギルガメッシュは聖王ウトナピシュティムの住まいを訪ねる旅にでる

死の湖を渡ったギルガメッシュは、ついに聖王ウトナピシュティムを訪ねあて、永遠の命の秘密を訊ね、ギルガメッシュは落胆させられる。

昔あった洪水の話

エア神の言葉によりウトナピシュティムは四角の船を造り危険からのがれた。永遠の命は、それを贈ってくれた神々の決めたことで、彼は何も知らない。

落胆して帰ろうとするギルガメッシュに、ウトナピシュティムの妻のすすめで、ウトナピシュティムは海底にある永遠の若さの植物のことを教えてくれた。

泉のほとりに着いた時、ギルガメッシュが水浴びをする間に、蛇がやってきて永遠の若さの植物を食べてしまう。

メルクマール

〘名〙 (Merkmal) 目印。標識

ウルク(Uruk)は、メソポタミアにかつて存在した古代都市。前5千年紀には人の居住が始まっていた。前3500年頃(または前4000年頃[1])から前3100年頃まで、ウルクはこの地域における中心的な役割を果たし、この時代はウルクの名を取ってウルク期と呼ばれる。セレウコス朝時代(紀元前3世紀~紀元前1世紀頃)もなお多数の人が住んでいたようであるが、その後は徐々に衰退した。

ウルクは、現在のイラク領ムサンナー県のサマーワ市からおよそ30キロメートル東にある。シュメールおよびバビロニアにおける有力都市であり、この地方における最大級の遺跡の1つである。かつてのウルクはユーフラテス川に面していたが、現在では流路変更によってユーフラテス川から東に離れている[2]。

この都市はウルク期の標式遺跡である。前4千年紀、シュメールでは都市化が進んだが、その際、この都市は指導的役割を果たした。最盛期の前2900年頃には、6平方キロメートルの広さの市壁内に50,000~80,000人が住み、当時において世界最大の都市であった[2]。シュメール王名表(シュメール王朝表)から得られる編年に従えば、伝説的な王ギルガメシュは前27世紀にウルクを支配した。前2000年頃のバビロニアとエラムの戦争により、ウルク市はその重要性を喪失したが、セレウコス朝(前312年-前63年)およびパルティア(前227年-後224年)の時代を経て、西暦633年から638年にかけてのイスラームのメソポタミア征服直前まで人が居住し続けていた。

|

ウルク(楔形文字:𒌷𒀕 または 𒌷𒀔、URUUNUG)はシュメール語でウヌグ(Unug)、アッカド語でウルク(Uruk)と呼ばれた[3]。その地名は現代に至るまで比較的原型を保っており、アラビア語ではワルカ(アラビア語: وركاء または أوروك、Warkāʼ または Auruk)と呼ばれている。『旧約聖書』ではエレク(אֶרֶךְ, ʼÉreḵ)と呼ばれており、その伝承ではニムロドが創建した都市の1つとして登場する。聖書の物語を歴史学的に裏付ける研究が盛んであった19世紀、この地名の一貫性が古代のウルク、聖書のエレク、現代のワルカを同定することを容易なものとした。ヒエロニムス(4世紀)のような古代の学者はエレクをシリアの都市エデッサ(オルハイ、現:トルコ領)に同定していたが、現在では、エレクは南メソポタミアのシュメール都市ウルクであることが定説となっている。1849年にこの遺跡を訪れたウィリアム・ケネット・ロフタスが『旧約聖書』のエレクがワルカ遺跡であると特定した[4][5]。また、ギリシア語の文献ではオレク、オルカ、オルコエ、オルゲイア(Ὀρέχ / Orekh、Ὄρχα / Orcha、Ὀρχόη / Orkhoē、Ὠρύγεια / Ōrugeia[要出典])等と呼ばれている。

古代のバビロニアを含む現代のイラク(アル=イラーク)という地名は、ウルク(Uruk)から派生したとする見解もある[6]。ただし、イラクという地名の語源には様々な説明が行われており、ウルクから派生したとする意見が特に有力というわけではない。イラクの語源としてはアラビア語のアラカ(araqa、汗をかく、深く根差す、潤いのある、等の意)に由来するとする説明や[6]、中世ペルシア語のエラーク(erāq、低地)に由来するとの説明がある

バビロニア(古希: Βαβυλωνία、英: Babylonia)、またはバビュロニアは、現代のイラク南部、ティグリス川とユーフラテス川下流の沖積平野一帯を指す歴史地理的領域である。南北は概ね現在のバグダード周辺からペルシア湾まで、東西はザグロス山脈からシリア砂漠やアラビア砂漠までの範囲に相当する[1]。その中心都市バビロンは『旧約聖書』に代表される伝説によって現代でも有名である。バビロニアは古代においては更に南部のシュメール地方と北部のアッカド地方に大別され、「シュメールとアッカドの地」という表現で呼ばれていた[1]。

バビロニアは世界で最も古くから農耕が行われているこ地域の一つであり、前4000年期には既に中東の広い範囲との間に交易ネットワークが張り巡らされていた。前3000年期には文字が使用され始めた。初めて文字システム体系を構築したシュメール人やアッカド人たちはバビロニア南部でウルやウルク、ニップル、ラガシュなどに代表される多数の都市国家を構築し、前3000年期後半にはアッカド帝国がバビロニアを含むメソポタミア全域への支配を打ち立て、更にウル第三王朝がそれに続いた。

前2000年期に入ると、アムル人(アモリ人)と呼ばれる人々がメソポタミア全域で多数の王朝を打ち立てた。その内の一つでバビロンに勃興したバビロン第1王朝は、ハンムラビ王(在位:前1792年-前1750年)の時代にメソポタミアをほぼ統一し、バビロンが地域の中心都市となる契機を作った。前2000年期後半にはカッシート人が作った王朝(バビロン第3王朝)が支配権を握り、古代オリエント各地の国々と活発に交流を行い、または戦った。カッシート人の王朝は東のエラムとの戦いによって滅亡した。

サリア 現在のヘルモン山

ヘルモン山(Mount Hermon, ヘブライ語: הר חרמון)シャイフ山(Jabal al‐Shaykh[1], アラビア語: جبل الشيخ)は、レバノンとシリアの国境にあるアンチレバノン山脈の最高峰で、最高点の標高は2,814mである。

地理

ヘルモン山には3つの主要なピークがあり、ほぼ同じ高さである。山域の面積は1,000km2に及び、うち約70km2がイスラエルの支配下にある。標高が高いため、乾燥地帯にあるにもかかわらず多量の降水がある。ジュラ紀の石灰岩は侵食されてカルスト地形を形成している。

冬から春にかけては降雪があり、3つのピークは一年の大部分は雪で覆われている。山の西側と南側からの雪解け水は山麓で湧き水となり、最終的にはヨルダン川となって一帯を潤している。また雪解け水によって雪線下にはマツやオーク、ポプラなどの豊富な植物が育ち、葡萄園もある。

この豊富な湧き水と山は、水を求める国家間の争いの対象となってきた。山と湧き水を支配する政府は森を守り、環境破壊を防ぐ重要な責任を認識することが重要である。

ヘルモン山は、「白髪の山」「雪の山」と呼ばれる。イスラエルでは、その山頂にレーダー基地があることから、「国家の眼」とも呼ばれる。

聖書

ヘルモン山を、アモリ人はセニル、シドンの住人はシルヨンと呼んだ(申命記 3:9; 詩篇 29:6; 歴代誌上 5:23; 雅歌 4:8; エゼキエル書 27:5)。これらの語源は、鎖帷子または鎧であるかもしれない。この土地は、いわゆる「約束の地」の北の境界と考えられ、旧約聖書でヨシュアに率いられたイスラエル人が征服したとされる土地の北限にあたる(ヨシュア記 11:17, 12:1, 13:5)。

ヘルモン山の高地は、カナン人によりその宗教儀礼に用いられた。彼らはこの山をバアル・ヘルモンの山と呼んだ(士師記 3:3)。シオンという別名も現われる(申命記 4:48)。

新約聖書では、イエス・キリストが弟子を伴いガリラヤ湖畔のベトサイダからヘルモン山南麓のフィリポ・カイサリアの町へ旅したことを伝える(マタイによる福音書 16:13; マルコによる福音書 8:27)。この地でイエスは自分の教会を建てることと、エルサレムに行き、死んで復活することを弟子たちに予告した(マタイによる福音書 16:18-21)。

ヘルモン山は、新約聖書の「主イエスの変容」、すなわち、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子を伴って祈りのために高い山にはいったというくだりの、「山」かもしれないとされる場所のひとつである。ここでイエスは輝くように白くなり、モーセとエリヤが現われて、イエスと語り合ったとされる。

エノク書では、ヘルモン山はグリゴリ(見張り)と呼ばれる堕天使の一団が地上に降り立った場所である。彼らはこの山上で、人間の娘たちを娶りここに戻ろうと誓い合った(エノク書 6)。

ラブナン レバノンのこと

レバノン共和国(レバノンきょうわこく、アラビア語: الجمهوريّة اللبنانيّة)、通称レバノンは、中東のレバントに位置する共和制国家[4][5][6][7]。首都はベイルート。北と東ではシリアと、南ではイスラエルと国境を接し、西には地中海を挟んでキプロスがある。

レバノン地図(日本語表記)

エウフラテス河岸

ユーフラテス川(英語: Euphrates、[juːˈfreɪtiːz] (![]() 音声ファイル))は、西アジア最長の川である。ティグリス川と共にメソポタミア(川の間の土地、の意)を形作っている。源流は東トルコにあり、シリアとイラクを通過した後ティグリス川と合流し、シャットゥルアラブ川としてペルシア湾に注ぐ

音声ファイル))は、西アジア最長の川である。ティグリス川と共にメソポタミア(川の間の土地、の意)を形作っている。源流は東トルコにあり、シリアとイラクを通過した後ティグリス川と合流し、シャットゥルアラブ川としてペルシア湾に注ぐ

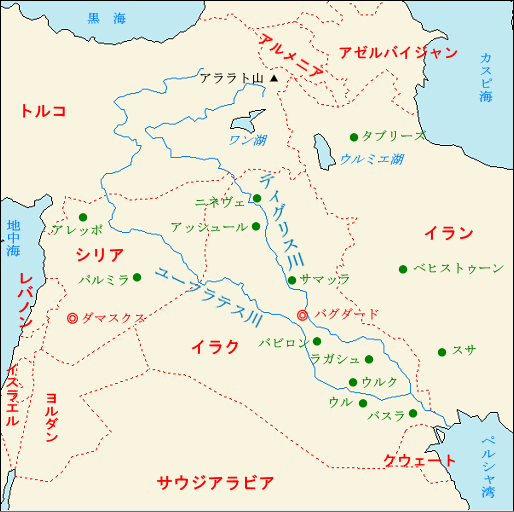

ティグリス・ユーフラテス両河地域

緑が古代重要地名 赤点線は現在の国境

イシュタル(アッカド語: ![]()

![]() 、翻字: DMÙŠ、音声転写: Ishtar)は、シュメール神話に登場する豊穣神イナンナの系譜と地母神の血を引く、メソポタミア神話において広く尊崇された愛と美の女神[1]。戦・豊穣・金星・王権など多くの神性を司る[2]。

、翻字: DMÙŠ、音声転写: Ishtar)は、シュメール神話に登場する豊穣神イナンナの系譜と地母神の血を引く、メソポタミア神話において広く尊崇された愛と美の女神[1]。戦・豊穣・金星・王権など多くの神性を司る[2]。

神としての序列が非常に高く、神々の始祖アヌ・神々の指導者エンリル・水神エアを3柱とする、シュメールにおける最上位の神々に匹敵するほどの信仰と権限を得た特異な存在[3]。

アッカド語では古くはエシュタル、後にイシュタルと呼ばれるようになった。この語は元来は金星を意味し、明けの明星としては男神、宵の明星としては女神であったが、最終的に1つの女神として習合された[4]。イナンナはニン-アンナ(シュメール語: 「Nin-anna」𒀭𒈹)から「天の女主人」の意であると言われる

メソポタミア神話でのイシュタルはウルクの都市神となっているが、シュメールの創世神話では原初の5都市の内2番目の都市バドティビラが与えられている[6]。原初の世界に名を残すも、いわゆる母神と同定されることはなく、バビロニアの創世神話『エヌマ・エリシュ』には登場していない。しかしながら支配都市ウルクを始め、キシュ、アッカド、バビロン、ニネヴェ、アルベラなど多くの崇拝地を持ち、メソポタミア広範で崇拝された。

イシュタルは様々な女神と神学的に同定され、英名ヴィーナスでよく知られるローマ神話のウェヌス、ギリシア神話におけるアフロディーテのモデルになったとされている[1]。ほか、アッカドのアヌニートゥやバビロンのベーレト・バビリ(「バビロンの女主」の意)、旧約聖書でいうアシュトレトにあたるカナンのアスタルテやシリア女神のアタルガディスにも起源を同じくする。また、イシュタルの神格を継いだエジプトのアナトは気性が激しいことから「凶暴なる乙女」と評された[7]。

親族関係に関しては異なる伝統が並存し、一貫性がない。主なものには、アヌ、もしくは月神シンとニンガルの娘で、双子の兄に太陽神シャマシュ、姉に冥界を支配する死の女神エレシュキガルを持つとされる[8]。お供の聖獣はライオン

歴史

イシュタル信仰はシュメールのイナンナ信仰を核としている[10]。紀元前3000年に王権授与の役割を任され、紀元前3千年記後半にイナンナがイシュタルと習合し、金星・愛欲・戦争を司る女神として崇拝されるようになった[10]。豊穣神としての面が再び注目されるようになったのは、紀元前21世紀から後のことである。以降、イシュタルは様々な女神の特性を取り込んで信仰の場を広げ、古代メソポタミア全域にその名が及んだ[10]。

異民族の王朝でもイシュタル信仰は衰えを見せず、新たな神殿が建てられるなどしていた。カナンでは軍神かつ金星神のアッタルと結び付くことで男神的な属性を得るようになり、アッシリアではアッシュルと同じ顎鬚を生やし弓と矢筒を持った姿で崇拝を受け、ヒッタイトにおいては法律と戦争を司り、男神と同列の扱いを受けたとされている[10]。

こうしたイシュタル信仰は後代まで続き、ギリシアのアフロディーテ、ローマのウェヌスに姿を変えて崇拝され続けたが、そのあまりに強大な信仰は一神教のユダヤ教・キリスト教から敵視され、果てには「バビロンの大淫婦」と罵られることとなった

神性

冒頭で触れている通り、イシュタルは多くの神性を宿す女神である。そういった多岐に渡る神格が、奔放でありながら抜け目なく、慈悲深くありながら冷酷という、苛烈で複雑な人格を形成した[11]。優美な振る舞いで男性を魅了することもあれば、思いのままに激情するなど個人としての性格もまた雑多だが、基本的には欲情に忠実な逸楽の女神のようである。

豊穣の女神

イシュタルを示す楔形文字が豊穣を示すアシの束であったことから、元来は豊穣の女神であったと推察されている[11]。古代メソポタミアでは豊穣を願う儀式として、国王がイシュタルの夫役を演じて行う結婚式「聖婚儀礼」が行われた

愛の女神

豊穣神であるイシュタルは、多産を司る性愛の女神としても知られ[11]、夫を持ちながら120人を越える恋人を抱えていたという[12][注 1]。加えて、イシュタルは彼らと休まず性交を行ってもまるで疲れを知ることはなかったとも伝えられている[12]。そのためイシュタルは娼婦の守護者でもあり、イシュタルの神殿には神聖娼婦が勤めを果たしていたほか[13]、「アシンヌ」と呼ばれる女装の青年が仕えていたとする説も存在する[14][注 2]。また、性愛を司るイシュタルが不調(もしくは不在)になると、多くの生命が繁殖活動をやめ地上に不毛をもたらすことが後述の『イシュタルの冥界下り』で描かれている。

戦の女神

愛の女神としての傍ら戦の女神でもあるイシュタルは、王権の守護女神として「勝敗の予兆」を司る巫女と呼ばれた[16]。「戦闘と戦役の女君」という添名を持ち[14]、武器を持った姿で図像化されることも多い。後述の『イナンナ女神とエビフ山』ではイシュタルの闘争的な面がよく表されており、語り手はイシュタルを「獅子の如く吠え、野牛の如く敵国に勝利宣言をする」と表現している。戦争に際しては、別の戦神ニヌルタと共に勝利が祈願され、勝利した暁にはイシュタルのために盛大な祭儀が執り行われた。その戦いぶりは凄まじく、イシュタルに勝る戦士はいなかったと伝える歌まで存在する[12]。ニヌルタやエンリル、マルドゥクのような実力者からも、イシュタルの並びない武勇が認められていた

美しくも残忍な野心家

イシュタルは全てを手に入れなければ気が済まない野心家だが、愛情が冷めてしまえばその後の扱いは酷いものだった[15]。例えば、マダラ模様のある羊飼鳥は打ち叩いてその羽をむしり取り、戦で活躍した馬を鞭打ちにしてから長距離を走らせた揚句に泥水を飲ませるなど、動物に対して非常に残忍な仕打ちをしている[9]。人間に対しても同様で、泣かせたり動物に変えたりという汚行を繰り返してきた。とある牧人には子どもを供物として殺させ、最後には牧人自身を狼に変えたという逸話もある[9]。また、自身の誘惑を撥ね退けた者に対する残酷さは群を抜いていた[9]。

一方、信者に対しては非常に慈悲深く、愛を持って接する女神でもある。二律背反な性格を持つイシュタルだが、その容姿は魅力的な肢体を持つ美しい女神であったとされ、太陽のように輝く光を発していたという[9]。各神話では、華美な宝飾品や衣装で身を包んだ様が描かれている。

イシュタルとの関係

夫ドゥムジ

イシュタルは前述のように多くの恋人(愛人)を持つが、最も著名な夫に、男神ドゥムジがいる。『ドゥムジ神とゲシュティンアンナ姫』や『ドゥムジ神の夢』など、イシュタルとドゥムジにまつわる神話は数多い。

馴れ初め

イシュタルの結婚相手候補には牧夫ドゥムジと農夫エンキムドゥの2人がおり、兄シャマシュは牧夫は素晴らしいとしてドゥムジとの婚姻を勧めた。だがイシュタルは「牧夫なんか嫌よ」と言った。どうやらドゥムジのことは気に召しておらず、エンキムドゥの方に少しばかり思いを寄せていたようである。ドゥムジ自身は自分の方が農夫より優れていると言うが、エンキムドゥの方は控え目だった。ドゥムジにイシュタルを譲ると言い、祝福の品もたくさん用意すると約束した。こうしてイシュタルはドゥムジと結婚することになった。

姉のエネシュギガル

天界の女王であり光を司るイシュタルに対し、姉エレシュキガルは闇を司る地界(冥界)の女王として君臨しており、姉妹は非常に仲が悪い。2人が同時に出る神話は後述の『イシュタルの冥界下り』『イナンナの冥界下り』であるが、この物語でイシュタルはエレシュキガルによって冥界に拘留され、命を落としている。

神話

楽園神話

シュメール文明の運命を決定する水神エアとの物語(文献の原文ではシュメール名が適用されている)。

与えられた役割

世界秩序を定めようと思い立ったエアは、神々にそれぞれ仕事を命じ役割を与えた。このときイシュタルだけ何も仕事をもらえなかったので、エアに泣きついて役割を与えてくれるように頼んだ。エアから「優美な衣装と女性の魅力」を授かり、「戦場に吉兆をもたらすこと、凶兆を伝えること。滅亡させずともよいものを滅亡させ、創造せずともよいものを創造すること」などの役目が与えられた。対句の表現が続くため、イシュタルの気まぐれに左右される人間の宿命が表されているのかもしれない

聖船と世界規範

ある日イシュタルは盛装してエンキムドゥに会いに行ったが、めかし込んだ姿に我ながら魅了され、エリドゥに住むエアの神殿「エアブズ」を訪ね、彼を口説きに行こうと歩み始める。イシュタルはエアとその従神イシムらに歓迎されると、競うように酒を飲み重ねた。イシュタルは酒により調子が良くなったエアから、「メ」と呼ばれる権力の全てを与えられる。「メ」を受け取ったイシュタルは天の舟「マアンナ」にそれらを積み、意気揚々とウルクへ帰るべく出航した。やがて酔いが冷め「メ」の数々をイシュタルにやってしまったことに気付いたエアは、「メ」を取り戻すべくイシュタルのもとにイシムと怪物を遣わし追跡するが、イシュタルはこれを逃れ最後までエアの「メ」を持ったままウルクへ帰ることに成功した。エアは「なかなかやるものだ。褒め称えてやらねばな」と言ってその結末を受け入れた[注 5]。

「メ」というのは「太古から神々によって定められた規範[22]」を意味し、シュメール社会における掟のようなものの総称である。「メ」の内容は神官・武器・玉座などの具体的なものから、売春・精神・歌のような、文化や娯楽といった抽象的なものも指す。

滅ばされたエビフ山

この作品は、現時点で「史上最古の名の知れた詩人」として名高いシュメールの王女エンヘドゥアンナが書いたもの[23]。

イシュタルは称賛と栄誉を得るため、緑と果実豊かな野獣の宝庫「エビフ山[注 6]」を滅ぼすべく支度をした。人々に畏怖を与えるための聖なる光「ニ」を額に宿し、王衣を身にまとい、首には紅玉、足首にはラピスラズリの宝飾でそれぞれ飾り、7つ頭の武器「シタ」を荒々しく振りかざす。続いてアヌにエビフ山を滅ぼすための祈祷を捧げるが、「あそこは恐ろしい山であるから、逆らっても無駄である」とイシュタルに否定的だった。これを聞くや否やイシュタルは物凄い憤怒の形相を見せ、弓を手に執って大嵐を呼び、邪悪な粘土を運ぶ大洪水と邪悪な怒りに満ちた風を起こした。エビフ山へ赴くと山の根っこを掴んで雷鳴の如く吠え、森を罵り、木々を呪い、樹木を殺し、火を放った。神話はイシュタルがエビフ山に勝利宣言をして終わる。

あるときイシュタルは、フンババ征伐から帰ったウルク都城の王ギルガメシュの美しさに目を上げ求婚を迫る。彼女は様々な贈呈品や権力を誇示してギルガメシュを誘惑しようとしたが、ギルガメシュはイシュタルの愛人に選ばれた男たちが不遇の死を遂げていることを知っていたために、その誘いを拒んだ。

屈辱を覚えたイシュタルは、父アヌにギルガメシュに振られたことを訴えたが、アヌもまたイシュタルの気まぐれと愚かな行いの数々を知っていたため、泣きつくイシュタルを取り静めようとする。だが可愛さ余って憎さ百倍とばかりに、イシュタルのギルガメシュへの怒りは収まらなかった。復讐のため、ギルガメシュを殺害し彼が統治するウルクごと破壊しようとしたイシュタルは、アヌにグガランナ(天の雄牛)たる巨大な怪獣を地上に差し向けるよう指示し、冥界から死者を引き連れてくるなどと言ってアヌを脅してグガランナを造らせる。グガランナがイシュタルに導かれウルクに降りると、地面が割れ川の水は干上がり、国を荒らし回って多くの人間の命を奪った。

ギルガメシュは親友のエンキドゥと共にグガランナを仕留めたが、イシュタルは振られた上に雄牛をも退治されたことで更に激情し、ギルガメシュに向かって呪いを吐いた。これを聞いたエンキドゥにグガランナの腿を投げつけられ、「お前を捕まえさえすれば、あれ(天の雄牛)にしたのと同じようにお前もこうしてやりたいところだ!」と言い放たれる。イシュタルは泣く泣く退き、ウルクを後にした。

解説

上記はアッカド語版の和訳を要約したものになる。シュメール語版ではギルガメシュがグガランナを討伐した後、ウルクの貧困層(未亡人の息子たち)にその肉を分け与え、ラピスラズリでできた2本の角はエアンナ(イシュタルの神殿)へ奉献された[25]。「メ・トゥラン版」の同エピソードでは、雄牛を討ち取ったギルガメシュではなく、イシュタルを讃えて終わる。

この一連の事件を受け、神々は会議の末にエンキドゥに神罰を下すことを決定し、その命を奪った。ギルガメシュにはいずれ自身にも訪れるであろう「死」を意識させることに繋がり、長きに渡り死の恐怖に陥れる。このように『ギルガメシュ叙事詩』におけるイシュタルは主人公ギルガメシュと敵同士だが、『エンキドゥと冥界』のように、とりわけ2人の仲が悪いとは言えない神話もある。

イシュタルの冥界くだり

この神話はニップル市やウル市などから出土したシュメール語版『イナンナの冥界下り』のほか、アッカド語『イシュタルの冥界下り』としてニネヴェ版とアッシュール版の2つが知られている[26]。『イナンナの冥界下り』は「大きな天から大きな地へ」を意味するシュメール語『アンガルタ・キガルシェ』を古代の書名として成立した400行以上の長編物語となるが[27][注 7]、アッカド語で再編された『イシュタルの冥界下り』は140行ほどの短編である[28]。故に内容も同一ではなく、イシュタルが冥界へ下った理由、死に方などに違いがある。

『イシュタルの冥界下り』

天界の女王らしい華美な装いをして冥界に降りたイシュタルは、冥界の門番に門を開けるよう指示する。門番からイシュタルがやって来たことを聞いたエレシュキガルは激怒し、門番に「掟に従い彼女(イシュタル)をもてなせ」と命じた。「綺麗な着物を着てはならない」など冥界での禁忌を犯した出で立ちでやってきたイシュタルは、門番が開く7つの門をくぐるたび身に付けている物を剥ぎ取られる。エレシュキガルのもとに辿り着いたときには、彼女は既に全裸だった。イシュタルはエレシュキガルによって冥界に閉じ込められ、死神ナムタルから60の邪気(=病魔)を体に放たれた。冥界から帰れなくなったイシュタルの影響で、地上は不毛の地と化してしまった。生者たちの嘆きを聞いたエアは無常の人間アスシュナミルを創って生命の水を持たせ、冥界へ送り込んだ。エアの知恵が功を奏してイシュタルは冥界から解放されることとなり、門をくぐる過程で剥ぎ取られた着物や宝飾品なども全て、取り戻すことができた。

アヌ(アッカド語: 𒀭𒀭、DAnu)はメソポタミア神話における天空の神。創造神でもあり、最高神である存在。シュメールではアン(An)と呼ばれた。

メソポタミア神話における天空や星の神。創造神でもあり、最高神である存在。ウルクの都市神でもあると言われている。父に前世代の天空の神アンシャル、母に前世代の大地の女神キシャルを持つ。配偶神は大地の女神キ。彼女との間に多くの神を生み出した。彼らを総称して「アヌンナキ」という。 後世になるとアヌはエンリルらに取って代わられたが、それでも彼がメソポタミアの最高神である事に変わりはなく、彼の聖地では人工的に造られた丘の上に、神殿が立てられていた。 アヌには罪を犯したものを裁く力があり、星はアヌの兵士として創造されたと信じられている。アヌはしばしば玉座に座り、王杓や司令官の杖を持ち王冠を被った男性の姿や、ジャッカルの姿で描かれる。雄牛の角を持つ王冠はアヌを表している。アヌンナキの会議には必ず出席し、議長や判事のような役割を務める。

フルリ人の神話では、アヌはすべての神の父である。かつては天神アラルに仕えていたが、謀反によってその王位を奪った。アヌの息子にして大臣のクマルビはアヌの性器を噛み切って三柱の神を生み出した。その中の一人である天候神テシュブによってクマルビは神々の王位の座を追われた。

神話

ヒッタイトでまとめられた『クマルビ神話』では、もともと存在していた天空の神アラルから王座を奪い、一度は反撃を受けたものの、のちに復讐を遂げるというメソポタミア神話では見られない好戦的とも言える姿を見せる。

アヌが登場する神話の一つ、ギルガメシュ叙事詩では、愛や豊穣、戦い、金星など多くの神性を宿した女神イシュタルの父として描かれる。イシュタルにせがまれ、天の牡牛を創造した。

エンリル(シュメール語: 𒀭𒂗𒇸/𒀭𒂗𒆤 - DEnlil/DEnlil2)またはエッリル(アッカド語: DEllil)は、古代メソポタミア神話に登場するニップルの守護神[1]。シュメール・アッカドにおける事実上の最高権力者[2]。彼に象徴される数字は50、随獣は怪鳥アンズー[3]。

ヌナムニルという別称もあるが、通常「エンリル」と呼ばれるその名はシュメール語で EN「主人」、LIL「風」を指し(エンリルは北風、ニンリルは南風にたとえられることもある)、嵐や力を象徴することから「荒れ狂う嵐」「野生の雄牛」という異名を持つ[4]。また、至高神の位にあるエンリルはアッカド語で「主人」を意味する「ベール」とも呼ばれ、後にエンリルに代わって至高神となった者たちも、エンリルのように「ベールの称号」を得た

概要

エンリルは実に畏れ多い神だったようで、姿そのものだけでなく身から発する畏怖の光輝「メラム」すらをも(それも神々でさえ)見ることは叶わなかったという[6]。エンリルを直に目視できた者が少なかったことや、風や大気といった絵的に表現しにくい神格を宿していたために、エンリルのはっきりとした図像は確認されていない[6]。ただしエンリルは基本的に人間と同じ姿をしていたとされ、多くの文献では神の証である「角の生えた冠」を被り、王者に相応しい壮麗な衣をまとい、神々の運命を記した天命の粘土板「トゥプシマティ[* 1]」を手に持った長いひげの男性として描かれる

性格

その性格は短慮で激情家、人間に対してだけでなく神々の間ですら問題を起こすような我の強い神だった[7]。神の中には人間に対して慈悲を持ち合せた者もいるが、エンリルの場合は情を覚えたり哀れみを向けたりすることはなく、むしろ個人的な欲求から破壊行為を次々と引き起こしていく[7]。例えば、異民族の流入による都市の滅亡、洪水などの天変地異、疫病蔓延など人類にとってのネガティブな事象の原因その全てが、最高責任者であるエンリルにあった[8]。

しかしこれらの破壊的・暴力的な側面は、エンリルに宿る神格を考慮すれば当然のことでもある。嵐や風と密接に結びついていると言ってもよい。大規模な撃滅を招く一方で、嵐は恵みの雨をもたらし、風は季節の変わり目を伝え帆を膨らませ植物を受粉させる[8]。エンリルの司る力は破壊的な力の権化でありながら、世界秩序を確保するものでもあった

神殿

エンリルの主な信仰地域で守護都市でもあるニップルには、エンリルが自身で建造した神殿「エクル[* 2]」がある[2]。神殿の外にはジグラットと呼ばれる聖塔「エドゥルアンキ[* 3]」が建ち、エドゥルアンキはエンリルに大地の神としての属性を与え、「偉大な山(クルガル)」と呼ばれる基礎となった[2]。神殿の中には「キウル」と呼ばれる聖所があり、キウルの一角に相当する「ウブシュウキンナ」は神々の会議の場としても使用された

伝承

エンリルの出自に関する記録は時代・地域によって異なりはあるが、人類創造や天地開闢のような創世神話にまで至る古い歴史を持つ。代表的なものに、エンリルは天空神のアヌと地母神のキから産まれ、その際に天と地を分かち現在世界の形を生み出したとされる。更にアヌからキを奪い、キに代わって地上の支配者になった後、神々の労働を肩代わりさせるためにキと交わって人間を生み出した。この流れは、原初の天空神(=アヌ)から農耕に不可欠な雨をもたらす「嵐」と「風」の神(=エンリル)へと信仰が変動していったことを意味している

系譜

エンリルの系譜に関しては説話によって違いがある。配偶神は穀物神のニンリルとアシュナン[* 4]、豊穣神のニントゥ[* 5]、子どもには月神のシン(シュメール名:ナンナ)を授かったとされる他、冥界の男神ネルガル、治癒神メスラムタエア[* 6]、医術神ニンアズ[* 7]、冥界の宰相ナムタルなどを持つ[2]。神話によっては降雨を司る男神イシュクル(アッカド名:アダド)や金星の女神イナンナ(アッカド名:イシュタル)、戦を司る男神ザババなどもエンリルの子であるとする例もある。また、諸説あるが兄弟姉妹についても複数の神がいたものと思われる。

王権の神

エンリルはシュメール統治にあずかる最高神としてイメージされており、領域国家の時期および統一国家確立期には王権を授与する神としてとらえられている。ただし、都市国家分立の時代や統一国家形成期における王権を授与する神はむしろイナンナであった。すなわち、都市国家分立の時代(イナンナ)→領域国家の時期(エンリル)→統一国家形成期(イナンナ)→統一国家確立期(エンリル)という交代がみられ、そこには、安定した統治を願う時代にはエンリル、拡張主義の時代にはイナンナという区別が認められる[20]。

王権授与の役割を持つエンリルに任命を受けることで、各都市の王や統治者はその正当性を示すことができるため、王に敵対することはエンリルに敵対することとイコールであり、敵対者は大いなる秩序の破壊者としてみなされた[8]。秩序の破壊者を討ち取ることも当時の王たちの務めであったとされ、多くの侵略戦争はエンリルの名の下で行われたという

神話

絶対的な権力者として秩序と王権を体現したエンリルだが、神話の中の彼は指導者でありながら裁かれる身となったり、後述の大洪水伝説を含め冷酷で残忍な人物のように描かれており、全体を通して不名誉なエピソードが多い。

エンリルとつるはし

天と地が分かれて後、エンリルはニップル市内の聖所「ドゥルアンキ[* 8]」のウズムア祭儀場で殺した2柱の神の血を用い、他の神々と協力して人間を創った[* 9][23]。この神話において、人間は自生したようでいて実は神々の仕事を割り当てるために創られた存在であり、エンリルは人間を働かせるための道具「つるはし」を与えている

人間の創造

上述の例はエンリルが関与する創世記録の1つであるが、古代メソポタミアにおける同様の伝承は他にもあり、シュメール系創世神話『エンキ神とニンマフ女神』・バビロニア系創世神話『エヌマ・エリシュ』の2つは『エンリルと鶴嘴』と比べると、天地隔離や人類創造の経緯や場所、関わる人や神がそれぞれ異なって描かれている。エンリルは前者の神話において人間を生み出すようにエアに命令し、後者ではティアマトを討伐する際にマルドゥクを指名した。また、エンリルがやったように血ではなく、粘土で人類創造が行われたとする説もポピュラーである(資材の枯渇していた古代メソポタミアの特に南部、シュメール文明のそこらじゅう何処にでもある素材と言えば粘土だったため)

エンリルのニンニル

この物語は言うなれば「成人向け神話」である[25]。古バビロニア時代及び中期バビロニア時代から新アッシリア帝国時代(紀元前2千年紀-紀元前609年)にシュメール語で書かれた写本から復元された[25]。全文は154行ほどと短めで、内容はほぼ分かり切っている[25]。

エンリルが若者であった頃、とあるニップル市内。処女(おとめ)ニンリル女神は母親ヌンバルシェグヌから「エンリルの目に止まっては困るので、ヌンビルドゥの河へ行ってはいけない。外で水浴びをしてもいけない」という忠告をくどいほど受けた[* 10]。しかしニンリルは言いつけを破り、聖なる河で水遊びをし、ヌンビルドゥ運河の土手を歩いてしまったために、エンリルに目を付けられる。エンリルはニンリルを口説くと、ニンリルは頑是ない態度であられもないことを口走った。エンリルは彼の従神ヌスクが用意した船の上で、思いを遂げんとばかりにニンリルを強姦。このたった1回の行為で、ニンリルはシンを受胎してしまう。

エンリルは神々の指導者であるにもかかわらず、強姦の罪に問われ「50柱の神々」と「運命を決する7柱の神々」によって逮捕・天界を追放され、冥界へ落とされた。あろうことか、このとき被害者であるはずのニンリルは、エンリルを追って自ら冥界へ旅立ったという。

一方エンリルは、冥界の門番に「もしニンリルが訪ねて来ても、私の居場所を教えてはならぬ」と釘を指していた。更にエンリルは正体を隠すため門番に姿を変え、後を追ってきたニンリルから「エンリルは何処かしら」と伺いを受けても門番のふりをして問いに応じずにいた。ニンリルが「私の子宮には、輝く種(子宝=シン)がいるのです」と訴えると、門番(のふりをしたエンリル)は「その子は月神。天まで上がっていくでしょう。天へ行くエンリルの子の代わりに、私の子をキ(シュメール語で言う地)へ行かせましょう」と巧みにニンリルを誘い、門番(のふりをしたエンリル)は再びニンリルと交わり、シンの代わりに「キ」へ赴くネルガル(メスラムタエア)を受胎させた。

この後、同じことが2度繰り返される。1回は冥界を流れる「『人食い河』の人」に化けてニンアズを、もう1回は「人食い河」を導く「渡し船の人」に化けてエンビルルを[* 11]、エンリルはそれぞれの場所で任意のものに姿を変えてニンリルを惑わし、2人の神を孕ませた[* 12]。

奇妙なことに、物語の流れはこれを以って終了し最後はエンリルを延々と讃える叙述で結ばれる。

解説

当神話に劇的な展開はなく、ニップルを高所から俯瞰しているであろう作者による市内の景観描写から始まり、2人の若い男女神の交合、結びのエンリル讃歌と、ごく単純な構成で仕上げられている[29]。物語を読み解く上で重要なのは、エンリルがおそらく最高権力者というよりはまだ「若者」であったことと、嵐や風を司るエンリルの「属性」にあると考えられる[29]。思慮分別に欠ける若年時代である上に宿す神格が破壊的効力であるならば、既に母親とさえ交わった経験のあるエンリルが年若い女神を1人犯すくらいのことはあって不思議ではない[29]。ただしギリシア神話に登場するゼウスのように、何人もの女神と関係を持ち腹違いの子どもを多産させるほど非道下劣というわけでもなかった

誘惑の理由

冥界へ下りた者が再び地上へ戻るための「対価として身代わりを用意しなければならない」というルールに倣い、一計を案じたエンリルは自身とニンリル・シンの3人に代わる犠牲を用意する必要があった。これは、作中の言葉「キ」を「地」ではなく「冥界」あるいは「下方」と訳すと自然である[30]。冥界に置き去りにされたネルガル(メスラムタエア)・ニンアズ、そしてエンビルルの3人の子どもたちは、兄シンのように天界に名を馳せる神ではなく、冥界神になることを余儀なくされてしまったのである(そしてエンリルは天界への復帰を果たした

不可解な点

物語の中でやはり不思議なのは、物語のヒロインである風神ニンリルの心理と行動であろう。処女であったニンリルは母親の心配をよそに気ままに出掛け、エンリルに口説かれた際には「私のヴァギナは妊娠を知らないし、唇はキスを知らない[31]」と言うあられもない対応をした。年頃の少女として性に興味があったのかも知れず、現代裁判ならば「和姦」とさえ捉えられてしまう可能性が無きにしも非ずである[29]。

ところが、シュメール社会においては和姦か否かに関わらず「正式な段取り」を踏まずに処女を手籠にすることは決して許されることではなく、エンリルの犯した罪は重かったために厳重に処罰されなければならなかった。これは当時の神々の世界だけでなく人間社会にも通ずる価値観であり、ウル・ナンム法典の第6条でも「床入り前の女性を暴力に及んで犯したらば、その男性は殺されるべきである」との旨が刻まれている[9]。

そして、本来憎んで当然であるはずのエンリルをなぜ追ったのか。子を授かったことで恋しく思ったのだとしたら、契りを結んだ本人ではない、初対面であるはずの門番 / 河の人 / 船の人(のふりをしたエンリル)とも交わることに説明がつかない。この辺りを補足するニンリルの心理描写は皆無で、ニンリルから逃げるエンリルの心理についても作中では特に明記されていないため、詳細は不明である。

現存する最古の英雄譚の1つ『ギルガメシュ叙事詩』に登場するエンリルは、理不尽な決定によって主人公ギルガメシュの親友エンキドゥを死に至らしめた。

エンリルが起こした大洪水後のこと。エンリルは人間たちへの脅威として、レバノン杉の森にフンババという自然神を守人として定めた[32]。フンババは全悪と呼ばれる恐ろしい怪物であり、太陽神でありながら正義も司るシャマシュはフンババを良く思っていなかった[33]。そんなあるとき、主人公ギルガメシュはシャマシュの加護を受けエンキドゥと共にフンババ退治に成功する。その後に展開されるイシュタルとギルガメシュの恋沙汰を巡って、エンキドゥはイシュタルを激しく罵倒し挑発的な行動を取ってしまう。この一連の事件を受けてアヌは会議を開催、するとエンリルはエンキドゥを処するべきであると主張した[34]。エンキドゥは神意に逆らえず落命し、ギルガメシュは悲嘆に暮れ長らく死の恐怖に陥った。

この神話でのエンリルはエンキドゥの守護神であるが[35]、守護対象であるエンキドゥに容赦ない制裁を浴びせている。他に確認できる行いはフンババを派遣したこと・ギルガメシュに知恵と王権を授けたことであり、会議のシーン以外ではほとんど発言しない。なお、大洪水伝説ではエアと衝突することの多いエンリルだが、『ギルガメシュ叙事詩』ではシャマシュと対立し口論を展開させている

大洪水伝説

現代に伝わる古代メソポタミアの洪水伝説は、『シュメール版大洪水伝説』『アトラ・ハシース』『ギルガメシュ叙事詩』それぞれ3つの説話から成り立つが、断片的に語られているものまで含めると『エラ神話』『シュメール王名表』『バビロニア誌』も該当する[37]。内容はそれぞれ大差なく、エンリルの怒りを以ってもたらされた洪水からエアの機転と賢人が人類を救い、大洪水で流された世界は新しく生まれ変わる、という筋書きを持つ[38]。また、安易に人類一掃を目論むエンリルに対し、彼の弟に当たるエアは全知全能かつ人類に対し好意的なため、この兄弟は神話内でしばしば対立している

エア

バビロニア神話の水神。もとはシュメールの神であったが、のちにセム人の間でも尊崇されるようになり、しばしばエンキと同一視された。エアは知恵をつかさどる神とみなされ、南メソポタミアのエリドゥにあった神殿エ・アブズ(深淵(しんえん)の住まいの意)が崇拝の中心地であった。また天神アヌ、および大地の神エンリルらとともにシュメール、バビロニア宗教において最上位の神とされ、多くの宗教や神話文書に言及されている。人間の創造者であり、また『ギルガメシュ物語』の大洪水説話にみられるように、しばしば人間を救うものであった。

ウバラ・トゥトゥの息子ウトナピシュティ

「大洪水」に生き残った賢者で、『旧約聖書』のノアにあたる

マーシュの山

バビロニア語で「双生児」の意味

イランの高原西方の山ピル・オマル・グドルン

いにしえのシュルッパクの都城北方450㎞

サソリ人間

ギルタブルル(Girtablulu ギルタブリル、ギルタブルウル)は、バビロニア神話に登場する半人半獣の怪物。その名前はアッカド語で「サソリ人間」を意味する[1]。

神性のモチーフである角冠、顎鬚を生やした人間の顔と人間の体、鳥の体の後ろ半分と鉤爪、蛇頭の男性器、サソリの尾を併せ持つ姿で描かれ、時には翼が付け加えられる[1]。死神のような容貌をしているとも言われる。人の顔、鳥の胴体と脚、サソリの尾を併せ持つ人間の絵も確認されているが、この怪物がギルタブルルに分類されるかどうかは明確になっていない[1]。

ティアマトが生み出した11の怪物の一つで、マルドゥクによって退治された。一種の聖獣であり、『ギルガメシュ叙事詩』では、男女一対のギルタブルルが天界と冥界に通じるマーシュ山の番人として描かれている。

ギルタブルルの姿はウル第三王朝時代、アッカド時代の美術にはじめて現れ、新アッシリア、新バビロニア時代に広く使われるようになった

1172年 シリアのパルミラ遺跡 トゥデラのベンヤミンの記録

1616年 イタリア人ピエトロ・デルラ・ヴァレ

1630年 フランス人ジャン・バティスト・タヴェルニエ

1786年 フランス人ミショー 「ミショーの石」

1844年まで フランス人 ポール・エミール・ボッダ 本格的な調査

コルサバード

イラク北部、現在のモスルの対岸にあるニネベの北東約20キロメートルに位置する遺跡で、新アッシリアの首都。古代名ドゥル・シャッルキン。アッシリアのサルゴン2世(在位前721~前705)の治世の晩年に建設されたもので、城壁で囲まれ、基壇の上に建造された王宮と神殿、およびジッグラトを中心にし、王宮は有翼の人面獣身像によって守護されている。この時代には国王を中心とした力が強く、神殿は王宮に付属した形をとってつくられている。有翼人面獣は浮彫りで装飾され、一部は彩釉(さいゆう)れんがで装飾されている。19世紀中ごろフランスのV・プラースとボッタにより最初に発掘され、その後アメリカ隊の調査もなされたが、プラースの発掘した遺物は、運搬中ティグリス川に水没した。

1845年 イギリス人レヤードとロフタス ニネヴェ、ニムルード、アッシュール

→大英博物館 粘土版2万千個以上

シートン・ロイド

Seton Howard Frederick Lloyd、CBE(1902年5月30日、イギリス、バーミンガム– 1996年1月7日、イギリス、ファリンドン)は、イギリスの考古学者でした。彼はイラクの英国考古学学校の学長、アンカラの英国考古学研究所の所長(1948年から1961年の学長)、ロンドン大学考古学研究所の西アジア考古学の教授(1962年から1969年)でした。

アッピンガム校で教育を受けた後、ロイドはロンドンのAAスクールで学び、1926年に建築家としての資格を取得しました。ヘンリ・フランクフォートがエジプト探検協会のために発掘していたテルエルアマルナで最初の考古学の経験を積みました。1930年、ロイドはフランクフォートから招待され、シカゴ大学オリエンタルインスティテュートの支援の下、ディヤラ渓谷の一連の遺跡の次の発掘調査に参加しました(1930–1937)。1937年から1939年に、彼はトルコ南部のメルシンでジョン・ガースタングと発掘しました。 リバプール大学。1939年、ロイドはイラクの古代遺物局の考古学顧問に任命され、イラク博物館の設立とガートルードベル博物館の再編成を支援しました。彼はイラクの考古学者を訓練し、イラクの同僚と一緒にいくつかの主要な発掘調査に参加 しました。彼は、イラクの英国考古学学校の学長としてマックス・マローワンを引き継ぎました。1948年に、彼はのディレクターになりました アンカラの英国考古学研究所。彼は、とりわけ、アンカラ学校の最初の学者の一人であるジェームズ・メラート、アナトリア西部のベイセルタンの塚で発掘を行い、ポラトル、ハラン、スルタンテペ、その他のアナトリアの遺跡でも発掘を行いました。彼は、アンカラの英国考古学研究所の所長としてマイケル・ガフに引き継がれました。

1858年 楔形文字の解読 ローリンソン、ヒンクス、オッペール

フランス ボッタの次ヴィクトル・プラース

イギリス れた文字のの次ローリンソン

ラッサム 乱掘り

現遺跡名アブー・ハッバAbū Habba。1881‐82年H.ラッサムにより発掘され,収集品は大英博物館に送られた。94年にはV.シェイユ,1934年にはW.アンドレーおよびJ.ヨルダンが発掘・調査した。

1872年 大英博物館ジョージ・スミス 『ギルガメッシュ叙事詩』第十一発見

1873年5月 ジョージ・スミスは「大洪水」の失われた断片発見

1876年 アレッポのイギリス領事館でジョージ・スミス亡くなる

1874年 フランソワ・ルノマン 「大洪水」の説話書板を発見

1875年 フォックス・タルボット 「大洪水」の説話書板を発見

第6および第11の書版おさめた書版が刊行 二人の名前で

1891年 T・G・ピンチェスが第二版(スミスのかわり)